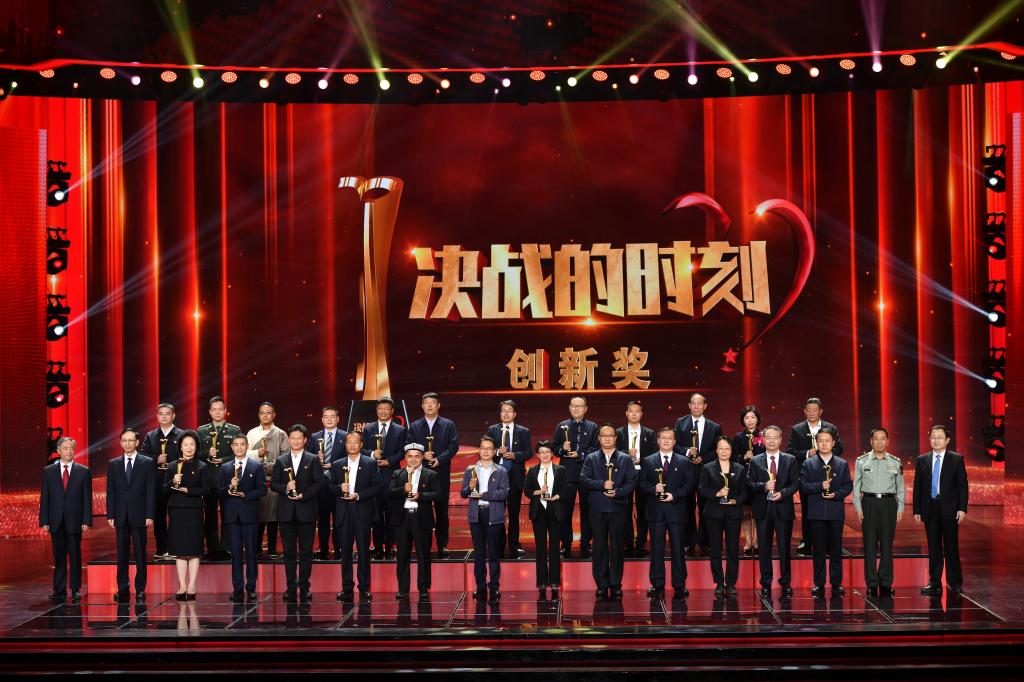

10月17日,在第七个“国家扶贫日”之际,2020年全国脱贫攻坚奖表彰大会暨脱贫攻坚先进事迹报告会在北京举行,根据《国务院扶贫开发领导小组关于表彰2020年全国脱贫攻坚奖的决定》,奋进奖、贡献奖、奉献奖、创新奖、组织创新奖五大奖项被分别授予99人、49个单位。我校1990届校友、海南正和职业培训学校校长姚佩君荣获“全国脱贫攻坚奖创新奖”。

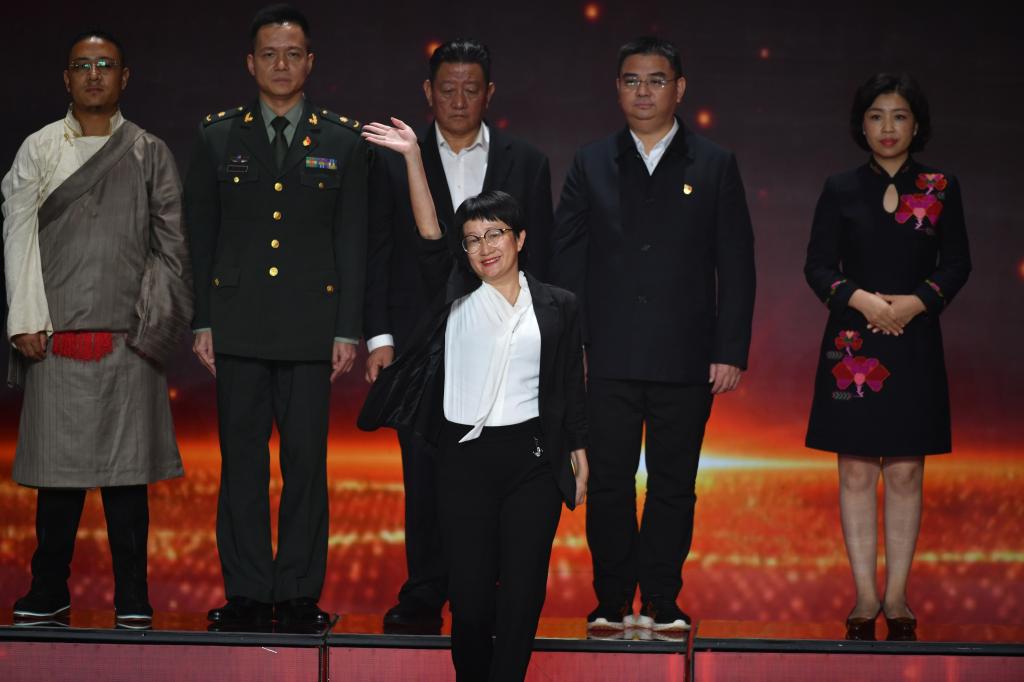

姚佩君(中)在表彰大会上

10月20日,海南日报A04版对姚佩君先进事迹发表《全国脱贫攻坚奖创新奖获奖者姚佩君:为产业扶贫安上“智慧大脑”》报道,并在“学习强国”宣传报道,现将报道全文转载如下:

姚佩君(左一)在开展扶贫工作

她带领团队,联合地方推动一个乡镇扶贫方式发生重要转变,为产业扶贫安上“智慧大脑”。她就是全国脱贫攻坚奖创新奖获奖者、海南正和职业培训学校校长姚佩君。

3年来,姚佩君创办的“本号模式”,帮助陵水黎族自治县本号镇22个行政村创办村集体企业,直接带动全镇贫困户2807户11403人脱贫,指导132个村包含81个贫困村创办集体企业,受益贫困群众3.5万人。

10月19日,姚佩君接受海南日报记者采访时表示,壮大农村集体经济是乡村振兴的必由之路,坚信“本号模式”会带动更多的乡村走上产业化之路,带动更多贫困群众脱贫致富。

一纸合同

促创新“本号模式”

“本号模式”的创新,最初是为了改变一纸合同折射的基层困境。

2017年,本号镇军普村与一家公司共同成立合作社,利用167万元扶贫资金发展火龙果种植项目。因对合同抱有疑虑,军普村党支部书记符育人向当时在本号镇的姚佩君求助,对方直言:“符书记,你们亏了!”符育人说:“姚佩君告诉我们,原来根据合同,大伙最终只能获得120万元,连本金都不够。”

随后,姚佩君经过多方协调,代表村集体与合作公司谈判,通过修订规范协议,同等条件下多增收167万元。

这次“合同风波”,让姚佩君意识到,农村基层当前存在的问题,归根结底为基层党组织战斗堡垒力量薄弱,村集体经济弱小。她认为,只有把现代企业经营管理的理念植入农村,壮大村集体经济,问题才能迎刃而解。

2017年8月起,姚佩君通过创立本号镇村集体经济创业辅导中心,帮助本号镇用2个月时间,创建22个行政村村集体公司,替代合作社成为接受政府扶贫物资、开展产业扶贫的主体,为壮大村集体产业打下基础。

姚佩君介绍,军普村成立了村集体公司后,2017年至2019年,村集体累计产业收益120万元,均用于贫困户差异化分红,该村于2018年10月份和2019年两次共流转270亩土地发展火龙果产业,实现了组织化、规模化的目标。

三权分置

建职业化经营团队

有多年高管从业经历的姚佩君,有了一个大胆的做法:将现代企业管理理念植入村办企业,将基层党组织和村两委成员作为核心“董事会”,将政治素质好、法治观念强的致富能手和职业经理人作为职业化“经营团队”,将驻村第一书记、驻村干部、贫困户代表、村民监督委员会成员组成“监事会”,为本号全镇所有22个村建立所有权、经营权、收益权“三权分置”的现代村集体企业。

“姚佩君这套方法确实好用!大家想做什么,先由董事会讨论,再给监事会审议。通过村集体企业为核心的产业化经营,收益增加了,贫困户的收入增加了!”符育人说,在姚佩君的指导和本号镇政府的多次动员下,军普村两委班子慢慢拧成“一股绳”,从学技术到学管理,进一步保障了扶贫资金管理使用安全。

如今,符育人为了发挥村两委的积极性,还将60亩二期火龙果基地分成9个片区进行管理,让每位村两委成员承担项目经理角色,将责任压实到每位干部身上,打造出一支高效的乡村振兴运营团队。

多方推广

聚力打赢脱贫攻坚战

目前,“本号模式”已经在海口、三亚、琼中、澄迈、洋浦开发区等市县和开发区的80个村推行并取得明显成效,先后吸引青海、河南、广西、甘肃、贵州等全国各地的“取经者”前来学习参观,并邀请姚佩君指导开展同类实践。

2019年4月,国务院扶贫办领导在本号镇调研时充分肯定了姚佩君规范产业扶贫的做法,赞扬她的辅导中心是产业扶贫“收割机”上的智慧软件。

同年6月,国务院扶贫办印发《关于转发海南省陵水县产业扶贫经验做法的通知》,向全国各地推广陵水产业扶贫经验做法,指出“本号模式”既解决了资产及资产权益归属关系问题,也解决产业扶贫稳定长效问题;既解决扶贫资金使用的合规性和灵活性的问题,也解决产业扶贫项目决策灵活性问题;既有利于实现村集体资源效益最大化,又利于提升村级组织的凝聚力和公信力,使帮扶产业更有效益,使基层组织更有战斗力。

“这次获得全国脱贫攻坚奖创新奖,对我个人既是一次鼓励,也是一次鞭策,将让我更有信心和干劲投入到脱贫攻坚、乡村振兴中去。”姚佩君激动地说。(本报椰林10月19日电)

记者:傅人意,实习生:王伟君